原文来源:动察Beating

7 月 31 日,硅谷设计软件巨头将在纽交所正式上市,由摩根士丹利、高盛、艾伦公司与摩根大通等一线投行联席承销,是 2025 年度最受关注的科技股 IPO 之一。

在即将 IPO 的 Figma 提交的招股书里,有一句话引起了我们的注意:公司已被授权发行「区块链普通股(Blockchain Common Stock)。放眼全球,这种做法尚属首次。

其实,这不是 Figma 第一次与加密世界产生交集。此前,他们已将 BTC ETF 纳入资产负债表。而 Figma 的创始人 Dylan Field,也是少数在很早期就关注 Crypto 动向的 Web 2 创业者。因此,这并非一次机会主义的尝试,而是对于 Crypto 长期看好的表达。

世界最前沿的公司,正在用行动证明,他们正在逐步接纳加密技术。我们不该轻视这一变化。我们想从一个更独特的视角重新认识这家公司:不仅是它的估值与增长曲线,也包括它的产品哲学与资本结构设计。

而这一切,都绕不开一个人——Dylan Field。

在硅谷,几乎每一个足够成功的创始人,都得学会一件事:Becoming the Face of your company。

那是一张知道什么时候说话、什么时候沉默的脸;一张习惯媒体灯光打下来的脸;一张能对着镜头说出「我们正在改变世界」的脸。人们对这张脸的熟悉,有时甚至超过了对他所创办产品的记忆。

Dylan Field 不属于这一类。

第一眼看到他,很难把他和「Figma 创始人」对上号。

他身材微胖,穿衣随意,以前留着一头稍长的卷发,像极了《生活大爆炸》里摘掉眼镜的莱纳德。

他以前还真当过演员。

他人生第一次站上舞台,是在五岁那年。那是加州一个不起眼的小剧团,场地是旧教堂改造的剧院,灯光时亮时灭,背景布也经常掉到地上。他不是因为相貌出彩才被选中,而是因为他「能安静地坐着,还认识字」。

此后几年,他断断续续接了不少演出,在湾区和洛杉矶都拥有了自己的经纪人,还为 eToys 和 Windows XP 拍过广告。

他那段「演艺生涯」来得早,走得也早,但在潜移默化中影响了他的人生。

别的小孩把舞台当成通往明星的起点,而 Dylan 记住的,却是排练间歇时所有人如何心照不宣地换位、走位、接台词。他说,那是他第一次体会到「协作的力量」,不靠一个人表演得多好,而是大家能否在一个空间里,踩在同一个节奏点上,完成一场演出。

这一条隐秘的线索,贯穿了他的此后人生。

高中时他开始接触编程,用 Dreamweaver 帮朋友做网页。他不像硅谷神话里那些十几岁就做出 App 的少年天才,也不写「如何三天做出一个爆款产品」的博客。后来他进入了布朗大学,那时他还考虑了其他发展方向,他参加了一些政治学课程,考虑从事法律相关职业,甚至想重返演艺圈。

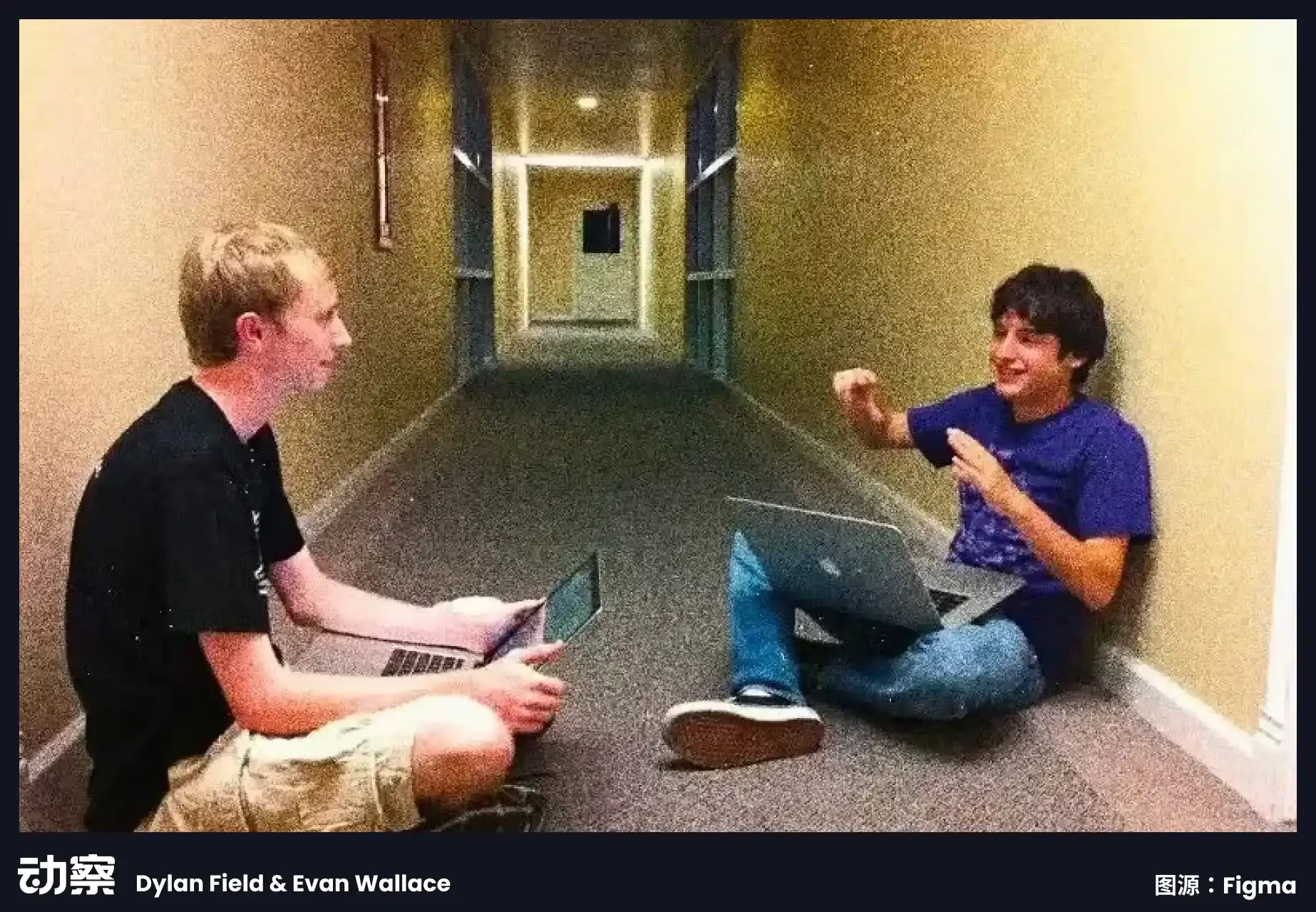

大三时,他遇到了 Evan Wallace,也就是未来 Figma 的另一位创始人。

Wallace 是他的同学,一个 WebGL 极客,做出过一个叫 Water 的浏览器渲染 demo,水波荡漾,流畅自然,WIRED 称之为「令人印象最深刻的 WebGL demo 之一」。

Dylan 被震撼到了。但吸引他的不是画面,而是背后的逻辑:如果在浏览器中可以无缝渲染图形,是不是也能在浏览器中进行设计?是不是也可以协作?

他脑中浮现的,是当年排练戏剧时的那种感觉——你走一步,我应一拍。设计是否也可以像表演,不需要传输文件、应用版本比对,而是在一个页面里,几个光标彼此呼应,像排练和演出一样流动起来?

在那个人人都谈论增长黑客、爆款公式、病毒式传播的时代,这个叙事听起来太不「硅谷」了。

不过,多年后,Figma 成了一个上百亿美元估值的协作平台,最终也走上了 IPO 的舞台。

在一个鼓励高举高打、押注叙事的时代,为什么偏偏是 Dylan Field 带着 Figma,成了那个留到最后的人?

时间拨回到 2012 年,Dylan Field 拿到了 Paypal 联创 Peter Thiel 创设的「Thiel Fellowship 奖学金」,成为那一届 20 位「被允许辍学的年轻人」之一。

那年他 20 岁,从布朗大学休学,带着拿到的 10 万美元奖金,在硅谷租了一间工作室准备创业。不过在那时,他还不知道要做点什么。

这不是说他没有想法,而是他当时的想法全都不太能落地。无人机路况监控、图形编辑、动画生成……那段时间,他只能一边试、一边猜,试着搞清自己到底擅长什么,试着找一个真正能跑通的方向。

这些失败,Dylan 很少提起。他不是那种把失败讲成转折点的人,也没兴趣把早期的混乱包装成什么「成长的必经之路」。他只是记下了问题,然后继续往下走。

有一件事,他始终没放下:浏览器这个平台,是否能承载更复杂的协作行为?

那是他在 Flipboard 实习时埋下的念头。在实习期间,他第一次感受到,原来屏幕上的界面,也可以像纸质杂志一样流畅、优雅。那之后他开始琢磨:既然阅读体验能被重新设计,那协作体验,能不能也被重新设计一次?

那不是个热门方向。那几年风口在移动端,App Store 爆发、打车大战正热、增长黑客成了投资人爱听的关键词。浏览器显得老旧,协作也不是一个能讲出高估值故事的词。

他没有追热点,而是深挖「协作体验」:人和人怎么一起工作的逻辑,能不能也搬进浏览器里?能不能像系统一样被设计出来?

虽然那时他们的方向并没有最终确定,但是在一次次的讨论和试错后,「协作」这个词已经成为了他们创业的逻辑起点,一切想法都围绕「协作」展开。像回到了童年演出时的剧场,大家在同一个空间里,踩在同一节奏点上,完成一场演出。

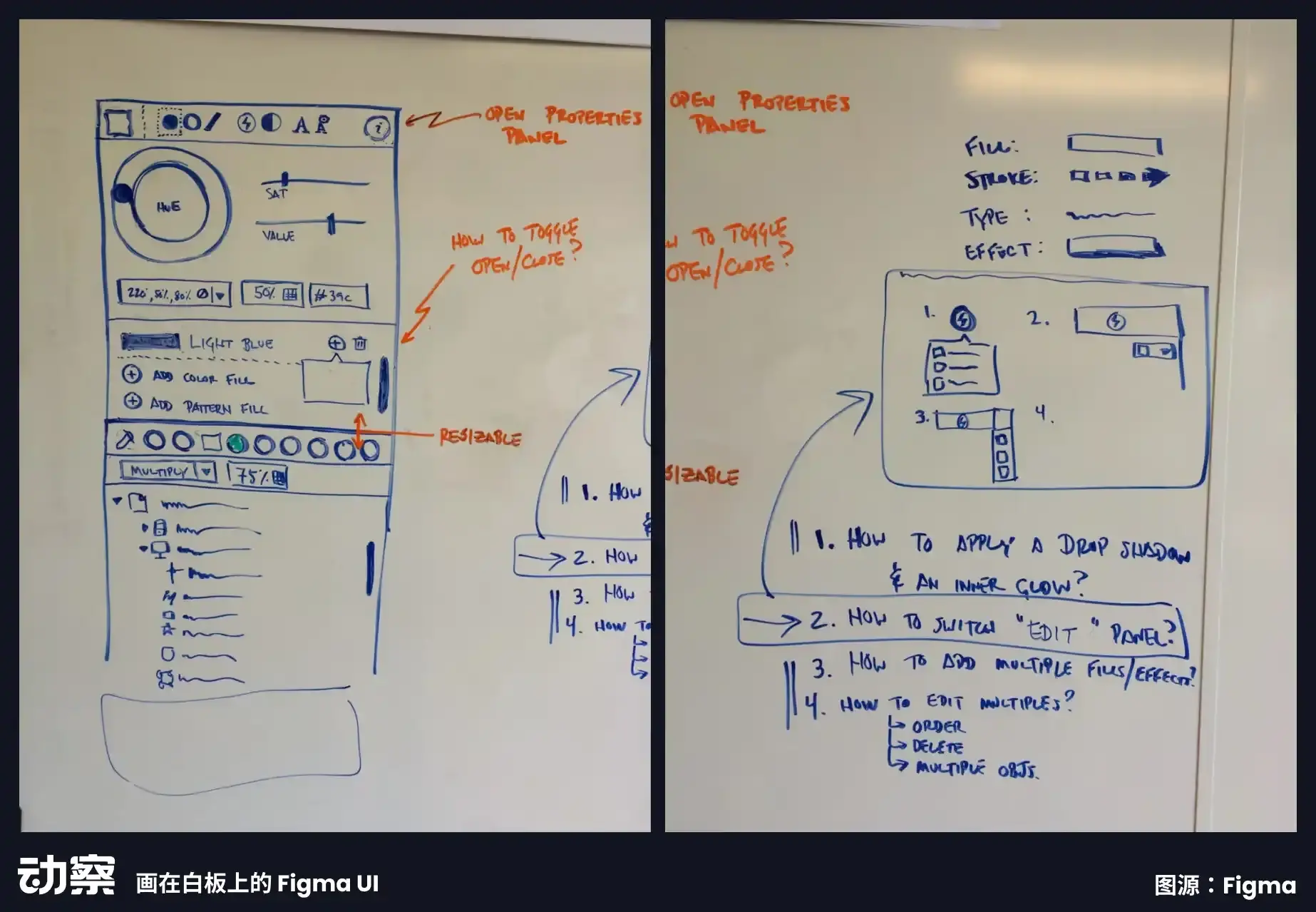

之后他们逐渐收紧了方向,开始围绕「浏览器 + 实时协作 + UI 设计」这三个点,一步步搭出了 Figma 的架子。

Dylan 不是那种在早期就能看到「终局」的人。他没有像 Elon Musk 一样从 Day 1 就喊着星际计划,也不像大批创业者在 Deck 里画出一个个「闭环」的生态系统。他更像是在一张白纸中央开始涂鸦线条,画着画着才发现这些线条居然组合成了一张藏宝图。

还有一个有趣的巧合,在 Dylan 拿到 Thiel Fellowship 的两年后,以太坊创始人 Vitalik Buterin 也拿到了 Thiel Fellowship。

Vitalik 去了链上,重新设计协议;Dylan 留在浏览器里,重新定义协作。两个系统主义者,从不同入口切入数字世界,试图用不同的方式,重新回答那个古老的问题:我们,如何一起工作。

但 Dylan 并没有像 Vitalik 那样一鸣惊人。

他没有一套惊艳的理论,也没站在任何风口上。他就是老老实实地去想一个问题:为什么设计软件不能像 Web 一样协作?为什么还要靠文件、版本号、发送来发送去?为什么这件事没人改?

这些问题不性感,也讲不出好故事,很难 Pitch 到投资人。但他就是觉得,总得有人来解决。这,是他留下来的原因,是 Figma 诞生的原因。