原文标题:Exchange War Erupts: Hyperliquid vs. Binance & OKX - The Chopping Block

原文来源: Unchained

原文编译:深潮 TechFlow

嘉宾:

Hyperliquid 的 JELLYJELLY 危机 一家备受瞩目的 DeFi 项目如何因采用虚假预言机价格自救金库,最终失去了市场的信任。

交易平台竞争升级 – Binance 和 OKX 上架 JELLYJELLY 永续合约的举动,被解读为对 Hyperliquid 的一次精准打击。

去中心化交易平台真的是去中心化吗? – Hyperliquid 事件揭示了所谓「去中心化」的表演背后,验证者权力集中带来的问题。

DNA 上链:区块链版 23andMe – Say Foundation 提议通过代币门槛来保护基因数据;这究竟是隐私保护的创新,还是一种反乌托邦式的设想?

去中心化科学 (DeSci) 的骗局 – Tarun 再次批评 DeSci 的理念,并阐述为何将基因数据上链的风险比 meme coin 更加严重。

稳定币监管之争 –《稳定法案》和《天才法案》在华盛顿展开较量,究竟谁能占据上风?

稳定币作为窄银行的可能性 – 加密货币的崛起或许会迫使美联储接受一个他们抗拒了 20 年的金融理念。

HLP 存款的未来赌局 – 主持人以真钱打赌,Hyperliquid 崩盘后,其存款量究竟会回升还是继续下降。

Memecoin 和 Olympus 的新动向 – 那些曾经的「抢劫者」是否正在悄悄地从破碎的金库中赚取收益?

Tarun 的失败排行榜 – 为什么 JELLYJELLY 的失败比 MobileCoin 更糟糕,但至少它符合 Hyperliquid 的品牌定位。

Haseeb:

本周最大的故事之一就是在 Hyperliquid 上发生的戏剧。对于那些不熟悉的人,Hyperliquid 是一个新的热门 DEX,现在是按整体交易量计算的第一 DEX。它们进行了大规模的空投,因其空投的规模和公平启动的方式而受到加密散户投资者的喜爱。

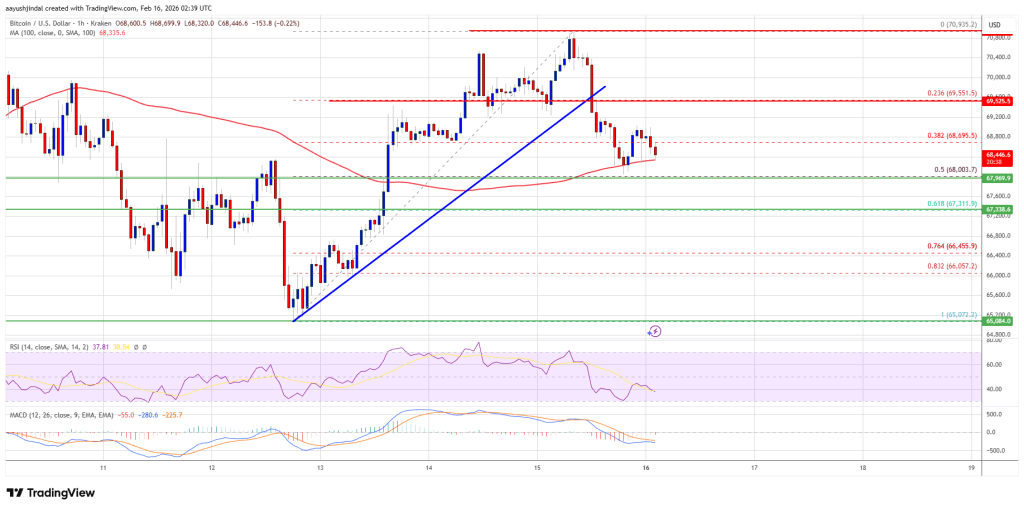

最近几天,Hyperliquid 遭遇了一次大规模的攻击,围绕一个 memecoin——JellyJelly,这是一个流动性非常低的且已过巅峰期的 memecoin,但被 Hyperliquid 列为合约交易品种。有一位交易者在 JellyJelly 上开了价值 800 万美元的空头,这相当于当时 Jelly 流通市值的 50%,是一个非常大的空头头寸。接下来,这位交易者抬高了 Jelly 的现货价格,导致自己被强制平仓。

那么,交易者为什么要这样做呢?为什么要强迫自己被平仓?

在 Hyperliquid 上,当一个头寸无法以正常方式被平仓时,HLP(Hyperliquid 的众筹做市商)将接手该头寸,并尝试以有序的方式平仓。HLP 的存在对 Hyperliquid 的流动性至关重要,它总是为交易者提供流动性。然而,由于这次头寸规模巨大,HLP 被迫做空 Jelly,但市场上无人愿意接手这个空头头寸,最终导致了所谓的「空头挤压」。

这个空头挤压并不仅仅是散户投资者的恶作剧。实际上,OKX 和 Binance 两大交易平台也间接卷入其中。当市场意识到 Hyperliquid 或其 HLP 正在大规模做空 Jelly 时,OKX 和 Binance 宣布将在 24 小时内上线 JellyJelly 的合约交易。

几乎所有人都认为,「这就是交易平台之间的战争。」CZ 和 OKX 的老板已经将枪口对准了 Hyperliquid,这是打击他们的机会。

Hyperliquid 的验证者投票决定将 JellyJelly 下架,并通过人为调整预言机价格的方式,以低于市场价格的水平强制平仓了该头寸。

Haseeb:

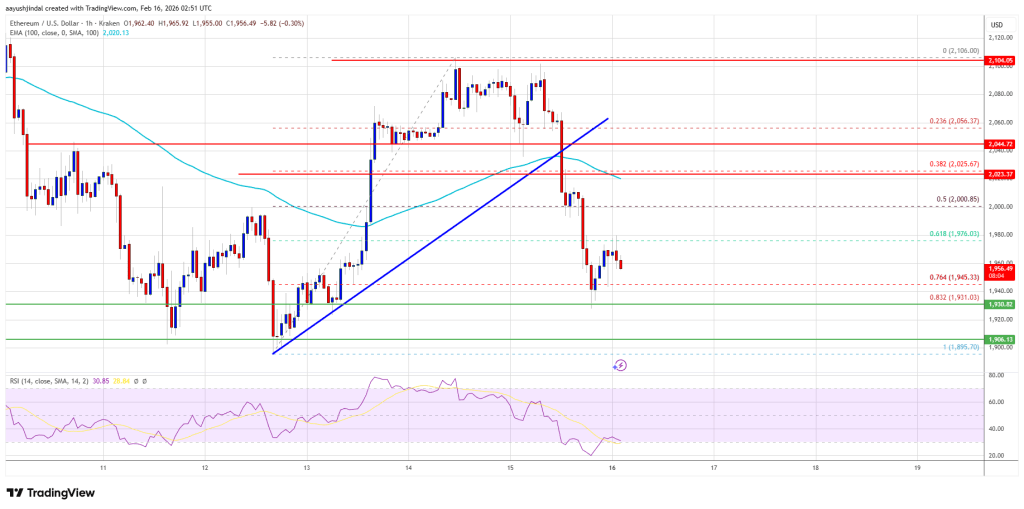

Hyperliquid 的这一决定引发了广泛争议。他们认为,与其让平台或 HLP 持有者承担损失,不如通过人为干预将价格锁定在一个虚假的低价,以确保 HLP 用户的利益不受损害。然而,这一举措使 Hyperliquid 的代币价格大幅下跌,从约 21 美元跌至 15 美元,单日跌幅接近 25%。

这一事件引发了两个核心问题:

首先,Hyperliquid 在这种情况下的应对是否合理?他们的机制设计是否存在根本缺陷?

其次,这是否暴露了 Hyperliquid 的去中心化程度并不像其宣传的那样高?

这些问题引发了业内的激烈讨论,一些中心化交易平台(如 Bitget)公开批评 Hyperliquid 的做法不公平。去中心化交易平台之间的竞争也因此愈发激烈,DeFi 领域似乎正在经历一次重要的分水岭时刻。

那么,你怎么看待这次 HLP 事件呢?

Tarun:

我认为, 这次事件确实暴露了协议设计中的一些缺陷。 就像自动做市商(AMM,Automated Market Maker)一样,AMM 的机制并不允许拒绝订单。例如,初始的 Unicorn v2 和 v3 在这一点上都没有灵活性,你无法选择接受或拒绝特定订单。这种问题同样存在于 Hyperliquid 的流动性池中。

Hyperliquid 的 HLP 机制与其他平台(如 GMX 的 GOP 和 Jupiter 的 JLP)有所不同。HLP 的运作逻辑是,用户存入以太币(ETH),平台会将这些 ETH 分配到多个资产中进行做市。例如,可能用 1% 的 ETH 做市 JellyJelly,90% 用于以太坊,剩余部分用于比特币。这些资产分配由链外算法决定,用户需要信任 Hyperliquid 团队的资产配置能力。

显然,他们在机制设计上犯了一些错误,比如没有设置头寸限制、未平仓合约上限等。如果有这些限制,问题本可以在不需要紧急干预的情况下得到缓解。Hyperliquid 已表示会对这些机制进行修复,包括增加未平仓合约限制和集中度限制等。

这正是为什么我在描述这个问题时提到,那些不区分订单类型的流动性池存在一定的局限性。在当前机制下,HLP 无法选择性地处理订单,也就是说,它无法拒绝某些订单,而只接受特定类型的订单。如果 HLP 能够区分第三方强制平仓的头寸,市场就可以根据这些头寸的实际价值进行定价,而 HLP 就不必承担不必要的损失。然而,目前的设计使得 HLP 自动与这些头寸进行交易,这种模式类似于 Unicorn 池的运作方式。因此,他们在策略设计上缺乏足够的限制。这些策略实际上是由 Hyperliquid 团队在链外运行的,而不是在链上公开透明地执行。

我并不清楚他们的代码具体实现是什么样的,因为大部分代码并未开源。虽然我可以运行一个节点,但只能获得二进制文件,无法查看源代码。此外,系统的许多设置也不够清晰透明。这次事件清楚地表明,他们在策略限制方面存在明显的缺陷。我认为这是他们承认需要优先修复的问题。但从市场的角度来看,这也说明了拥有更开放策略的价值,而不是像现在这样完全封闭。因为目前来看,HLP 的运作机制对外几乎没有透明度。

作为 HLP 的存款方,你实际上并不知道 HLP 是否有明确的风险限制,例如是否会自动承担整个流动性池的头寸风险。你也无法确定他们是否会像这次事件中那样,通过人为调整预言机价格来干预市场。尽管文档中提到了一些相关内容,但由于代码未开源,用户无法验证这些机制的真实运行情况。即使代码不开源,也缺乏其他可验证的证明来确认其行为。

我认为,Hyperliquid 提供的机制保证,与用户在其他协议中期望的透明度存在差异。在其他协议中,用户可以清晰地了解策略的运行逻辑,尽管这种透明度可能需要在效率和灵活性上做出一定妥协。而 Hyperliquid 的策略并不公开,这确实提高了资本的使用效率,但也削弱了用户的信任感。这种权衡并非完全错误,但显然在某些决策上,他们做出了不够理想的选择。不过,这些问题是可以理解的,也是可以修复的。

Haseeb:

救助 HLP 存款者是否合理?显然,HLP 在这次事件中可能面临巨大损失。你认为这是一个错误的决策吗?

Robert:

我认为这是一个错误,坦率地说。在平台的风险参数失控后试图解决市场问题是一回事,但通过人为干预以让 HLP 池获利的方式平仓,这就显得不合适了。因为在合约市场中,一方的获利通常意味着另一方的亏损。在这种情况下,Hyperliquid 团队和验证者似乎错误地选择了谁是赢家,谁是输家。

HLP 流动性提供者本应承担风险。如果清算成功,他们会获利;如果失败,他们就得接受亏损。而这次的平仓操作却让 HLP 获利,这也意味着其他市场参与者遭受了损失。我认为这违背了市场的公平原则。如果他们非要干预价格,那么至少不应该选择对自己有利的价格。更令人困惑的是,他们选择的价格甚至低于事件开始时的市场价格,显然是为了让自己成为赢家。

Tom:

我同意。这种行为还导致了 HLP 作为产品与 Hyperliquid 整个平台之间的关系变得微妙。HLP 只是其中一个资金池,用户还可以选择其他资金池并运行不同的链下策略。HLP 的定位是 Hyperliquid 的「官方资金池」,但理论上任何人都可以创建资金池。因此,大多数人不会假设 HLP 会享有任何特殊待遇。然而,这次事件却让人觉得 HLP 获得了某种优待。

有些人将此事件与传统合约交易平台的「损失社会化」或「自动去杠杆化」机制进行比较,但这两者并不相同。在传统机制中,当市场整体低于保证金水平时,交易平台会冻结头寸,将损失均摊到保险基金中。而这次事件中,HLP 的亏损状态仅仅通过人为干预得到了弥补,Hyperliquid 本身并未面临违约风险。这让人质疑, 为什么 HLP 能作为交易平台的优先流动性提供者?如果 HLP 操作失败,为什么会得到救助?

Robert:

而且竟然是以盈利的方式救助的,这太疯狂了。

Tarun:

确实如此。而且更讽刺的是,HLP 的持有者通过治理投票决定了这次救助的价格,也就是间接给自己带来了利润。

Robert:

能详细说明一下吗?HLP 持有者是如何参与到 Hyperliquid 验证过程中的?

Tom:

HLP 持有者可以将投票权委托给一个验证者,但有些验证者需要经过 KYC,所以机制有点复杂。

Tarun:

验证者控制着预言机的价格,因此通过治理投票决定了预言机的价格调整。换句话说,HLP 持有者实际上是通过治理间接参与了投票。

Haseeb:

是的,这一点受到了很多批评。因为 Hyperliquid 基金会掌握了 HYPE 代币的绝对多数投票权,因此在这种情况下,HYPE 持有者通过委托迅速完成了投票。然而,这整个过程仅用了两分钟,从投票开始到结束,所谓的选民几乎没有真正的发言权。

Robert:

关于其他交易平台上线合约是否会对 Hyperliquid 产生影响,我仍然有些困惑。合约市场和现货市场是相对独立的交易场所。即便 Binance 上的 JellyJelly 合约需求增加,也未必会直接改变 Hyperliquid 或现货市场的价格,因为现货价格是由指数控制的,这也决定了 Hyperliquid 的资金费率。 那么,这种影响的具体机制是什么?

Haseeb:

首先,如果 Binance 想要上线现货市场,他们需要采购实际的现货库存,这需要更长的时间来完成。但上线合约市场比现货市场更快,因为合约市场不需要实际的现货库存。只要有足够的需求,用户就可以开始交易合约,而无需立即调整现货价格。

Robert:

每个多头都对应有一个空头,而每个多头都有一个空头。

Haseeb:

没错。但从结构上讲,启动合约市场更简单。如果你说,「嘿,我想尽快打击这些家伙,而时间有限。」那么最快的方法显然是合约,而不是现货。

启动合约市场的目的是让更多人参与到空头挤压中。如果 Hyperliquid 正在经历空头挤压,那么合约市场的开放会加剧这一趋势。

Tarun:

这主要取决于资金费率的动态变化。在这次事件中,资金费率在短时间内飙升了 300%,导致市场极度不稳定。

Haseeb:

资金费率飙升了数百个百分点。这是一场非常激烈的空头挤压,所以市场预计这件事情会很快平息。 我猜测 Binance 和 OKX 可能会在一两周内下架 JellyJelly 合约,因为显然市场对这种产品并没有真正的需求。

Tarun:

没有人会真的需要 JellyJelly。

Haseeb:

不过,我觉得有趣的是,这次事件的机制可能让人难以理解,尤其是如果你对合约市场、流动性提供者和 HLP 的运作不太熟悉的话。我们不妨先简化一下。事情的本质是, Hyperliquid 陷入了一个高风险的头寸,而 Binance 和 OKX 则试图通过市场操作进一步削弱 Hyperliquid 的地位。更具体地说,他们的目标是迫使 HLP,而不是 Hyperliquid 本身,陷入资不抵债的境地。

这种行为非常激进,对吧?有人将这次事件与之前 CZ 对 FTX 的做法相提并论,但我并不认为两者是类似的。因为 CZ 当时并没有理由相信,通过抛售 FTT 会直接导致 FTX 破产。如果我们回顾比特币黑客事件,当时 Binance 和 Bitget 实际上还借出以太币帮助 Bybit 弥补亏空,维持其运营。因此,他们在那次事件中的行为与现在对待 Hyperliquid 的方式完全不同。我目前没有一个很好的理论来解释 Binance 和 OKX 为什么会采取这样的策略。

Hyperliquid 的行为隐含地传递了一个信号,那就是 HLP 有某种保护机制。如果 HLP 的亏损过大,Hyperliquid 会主动介入保护它。从市场反应来看,Hyperliquid 的价格对 HLP 的情况变化非常敏感,这让我感到困惑。 我很好奇 HLP 和 Hyperliquid 的价值之间到底有什么联系。 也许我遗漏了一些关于 HLP 经济模型的关键点。

Tarun:

事实上,HLP 并没有一个明确的经济模型。它更像是一个单纯的流动性提供者,与 Hyperliquid 的核心机制关系并不紧密。 但我觉得奇怪的是,我更倾向于把 HLP 池看作是一种债务工具,因为它通过向存款人募集资金来进行操作。

Haseeb:

我认为这更像是股权,而不是债务。

Tarun:

不,HYPE 才是股权。这才是令人困惑的地方。

Haseeb:

我的意思是,从市场运作的角度来看,HLP 的投资者实际上获得了所有的利润。所以它更像是股权,而不是债务。

Robert:

某种程度上确实如此。做市商使用用户存入的 USDC 在不同市场进行交易。

Haseeb:

而且用户最终会获得所有的收益,所以这并不像传统意义上的债务。

Tom:

我认为 HYPE 代币价格下跌的主要原因是,这次事件让人们对交易平台的未来产生了不确定性。毕竟,如果一个交易平台有特权流动性提供者,并且这些提供者永远不会承担亏损,那么为什么其他人还要在这个平台上交易呢?这其实是所有拥有内部做市商的交易平台都会面临的问题:这些特权到底有多大?

Tarun:

有一种比较悲观的观点是,HLP 的大部分流动性实际上来自 Hyperliquid 团队自己。所以他们不愿意承担这部分损失。

还有另一个原因可以把 HLP 看作是债务工具,那就是它从存款人那里获取资金,并将这些资金用于各个市场的做市活动。从某种意义上说,它在扮演一种「地方贷款人」的角色。与此类似,像 Jupiter 和 GLP 这样的协议明确是借贷协议,它们通过这种方式收取费用。而 HLP 则是通过费用和价差来盈利。如果 HLP 违约,比如在这种情况下,那么存款人会拥有优先索赔权。

所以我认为 HLP 更像是债务持有人,而 HYPE 才是真正的股权工具。 因为 HYPE 是能够控制预言机等关键机制的核心资产,而这种控制权才是股权的本质。

Haseeb:

Hyperliquid 更像是一个交易平台,而 HLP 是交易平台用于市场操作的工具。可以把 HLP 看作市场操作的股权,而 HYPE 则是交易平台本身的股权。

Robert:

我其实觉得我们应该在 FTX 事件后吸取教训, 交易平台和类似对冲基金的实体(比如那些在交易平台内部进行专有做市交易的团队)应该完全分开。这样才能避免利益冲突, 对吧?

Tarun:

值得一提的是,Hyperliquid 的机制与 FTX 有很大的不同。在 Hyperliquid 上,我可以随时查看 HYPE 和 HLP 的每一笔交易,并随时提取资金。这种透明性使得它更容易被监督。我同意这一点,我并不认为 Hyperliquid 的做法在原则上是错误的。

Haseeb:

如果交易平台对某个做市商提供了保护,明确表示这个做市商不会亏损,那么交易平台和做市商实际上已经绑定在一起了。这就像交易平台团队本身在运营这个做市商。如果你不相信这个团队能够很好地运营做市商,那就不要投资于这个做市商的股权。

Tom:

但问题是,这种情况是如何呈现的呢?比如说,「我们有一个资金池可以启动,这里还有另一个做市商可以投资。」表面上看,这似乎是一个开放的选择,但实际上,这只是一个独特的做市商。

Tarun:

这确实是一个独特的情况。如果你看看其他做市商,比如 Seafood,他总是在亏钱。我不明白为什么人们还愿意给他资金。他过去的记录显示亏损非常严重。

他的资金池确实很有趣。但我的观点是,这些资金池中已经存在逆向选择的问题。直到这次事件发生之前,人们才真正意识到 HLP 和 Hyperliquid 是紧密联系在一起的,而现在这种联系变得更加明显。

Robert:

我认为在此事件之前,它们就没有分开。Hyperliquid 团队在运营一个主要的做市商,而这个做市商是平台上的核心做市商。虽然经济利益归用户所有,但交易平台的所有者实际上在运营这个主要做市商,同时也控制着清算机制。

Haseeb:

没错,Hyperliquid 和清算机制的联系确实让他们处于某种特权地位。但另一方面,这也让他们不得不承担其他做市商可能不愿意承担的高风险头寸。

Robert:

类似 Alameda 的情况,无论他们是否愿意,都不得不承担 FTX 上所有糟糕的头寸,包括一些高风险资产。这最终导致了交易平台的崩溃。虽然他们被迫承担这些风险,但这在某种程度上也是一种责任。

Haseeb:

从理论上讲,这种安排的合理性在于,即使 HLP 的资金被清算到零,Hyperliquid 依然可以继续运营。这才是理想的设计。如果所有的机制都混合在一起,那么整个系统的设计就变得不合理了。

Tarun:

从感官上来说,我觉得被 MobileCoin 击垮的感觉比被 JellyJelly 击垮要好。 MobileCoin 至少试图成为一个真正的项目,而 JellyJelly 更像是一个风险投资者的笑话。

Haseeb:

在这次事件之后,大家可能会认为 HLP 和 Hyperliquid 是紧密相连的。这可能会导致第三方做市商或流动性提供者减少在 Hyperliquid 上的活动,因为他们意识到自己并没有与 HLP 处于同一竞争水平。

Tarun:

公平地说,我已经观察到很多做市商的参与在减少。这种现象并不是新的,但现在他们有了更明确的理由减少活动。

Haseeb:

另一方面,你可能会看到更多的资本流入 HLP,因为人们现在意识到协议可能会保护他们的投资。

Tarun:

我们可以用 DeFi AMA 当作一个基准。

Haseeb:

它会上升还是会下降?目前来看,它已经下跌了。

Tarun:

昨天的存款额是 185 万美元,三天前是 296 万美元,而 3 月 24 日是 300 万美元。我认为这是一个很好的基准时间。现在降到了 185 万美元。我认为有两种可能性。 一种是像 Haseeb 所说的那样,因为被视为类似保险的产品,所以资金会流入;另一种是由于信心的下降,交易平台的费用可能会减少。我不确定哪一种会占据主导。

Robert:

我认为风险已经增加。如果事件足够严重,平台可能会介入并关闭市场,设定一个解决价格,使 HLP 不会亏损。我们刚刚在 JellyJelly 事件中看到了这种情况。这确实是一种保护措施,但也暴露了 Hyperliquid 的机制在小型资产上的脆弱性。这种攻击再次发生的可能性至少增加了一个数量级。

Haseeb:

我完全不同意。但现在没有人会再尝试这个了。

Tom:

当然,HLP 在交易平台中的策略显然也在发生变化,以减少风险。所以,这并不是说这些事件完全独立。

Robert:

但这也不是孤立事件。两周前,比特币市场上发生了类似的攻击,那是一个非常大的资产。确切的攻击参数在两周前就已经发生了。

Haseeb:

让我们谈谈 DeSci,最近在 DeSci 领域有一则重磅新闻,SEI 协议,这是一条高性能的 Layer 1 EVM 链,宣布他们正在进行一项迄今为止最大胆的 DeFi 投资。

SEI 基金会计划收购 23andMe,这是一家最近申请破产的基因公司。他们承诺保护 1500 万美国人的基因隐私,并确保这些数据在未来几代人的安全。他们计划将 23andMe 的数据迁移到 SEI 链上,通过区块链的加密技术将数据所有权还给用户,让用户决定如何货币化自己的数据,并分享收益。这不仅仅是拯救一家企业,而是构建一个未来,让用户对最私密的数据仍然拥有掌控权。

Tarun:

SEI 的团队中有没有人真正了解隐私保护技术?我很怀疑。如果你告诉我这个团队中有隐私保护领域的专家,那我会觉得更有意义。但目前看起来,这只是一个想要花费大量区块链资金的团队,他们的做法甚至比那些单纯为了收购的公司还要糟糕。

Haseeb:

如果他们能正确地实现这一目标,你会支持吗?也许你可以成为他们的顾问,提供一些专业建议。

Tarun:

如果要做这件事,目前其他竞标者大多是计算生物学公司,比如 AI 药物研发公司。他们的目标是将 23andMe 的数据用于训练 AI 模型。这件事之所以引发争议,是因为许多用户担心自己的数据被滥用。比如,八年前我购买了 23andMe 的服务,当时他们的隐私政策承诺不会与第三方分享数据,但现在公司破产了,这些数据可能会被用来开发药物,而我并没有同意这样的用途。这种担忧是可以理解的。所以这里的核心问题有两个: 一是隐私保护,二是数据货币化的方式。

人们关心的主要是服务条款或隐私方面,货币化方面。 所有试图收购公司的人的目标之一是纯粹的货币化,像这些计算生物药物发现公司。然后还有一些像非营利组织的人试图竞标,当然还有 DeFi 世界的参与者。

如果区块链真的能在数据货币化方面带来突破,那可能会像 2017 年的 ICO 热潮一样,但我怀疑它会再次失败。如果他们能真正找到一种既保护隐私又能实现数据货币化的方式,那倒是值得期待。但目前来看,仅仅宣称「让用户拥有自己的数据」并不够,因为到目前为止,我还没见过成功的例子。这让我想起 Tom 之前的抱怨,人们抱怨工作室没有通过区块链货币化内容,但这根本不是问题的核心。

Tom:

确实如此。而且我很好奇他们如何完成收购,据我所知,23andMe 还有 2 亿美元的债务。除非他们设计了非常复杂的融资结构,或者用 SEI 代币吸引投资者。

Tarun:

问题在于,其他竞标者大多是一些大型公司,而 SEI 的胜算似乎不高。不过,从情感上来说,很多人希望公司能有一个更好的归宿,而不是被数据货币化的竞标者收购。如果 SEI 能提出一个保留原始服务条款并保护隐私的计划,那我觉得他们可以尝试。然而,这也意味着他们需要依赖验证者的支持,因为他们实际上是在借用验证者未来的收益。

Robert:

从宏观来看,目前这些数据都存储在一家破产公司的数据库中。通常来说,把数据迁移到区块链上并不会比现有方式更安全。事实上,这可能会增加数据泄露的风险。当然,这取决于所采用的安全措施,比如加密技术、零知识证明 (ZK) 等。但总体来看,我不认为这能显著改善隐私或安全性。

Haseeb:

假设按照 Tarun 的说法,现在的情况是某公司收购了这个数据库,然后随意处理这些数据。这种情况显然不是我们希望看到的,但理论上确实存在这种风险。我对「数据所有权」的概念一直持怀疑态度。比如,有人提议将数据加密后放到区块链上,并通过解密密钥授权他人使用数据。但我从未见过这种方法能真正解决问题。

Tarun:

这也正是我担心的。 如果区块链从业者对隐私保护技术缺乏了解,试图处理这类问题,往往会适得其反。比如,他们可能花光所有资金,却因操作失误泄露数据。更糟糕的是,这些数据或许会被某些国家用于开发生物武器。

我更倾向于那些专注于底层加密技术的团队来做这个事情,比如研究零知识证明或同态加密的团队。但即使是这些团队,他们可能也不擅长将技术大规模商业化。

Haseeb:

自从你宣布对 DeSci 开战以来,已经过去三个月了,进展如何?

Tarun:

说实话,我已经放弃了。比如 Bio Protocol,现在几乎销声匿迹了。我觉得大家都意识到,这些项目大多是骗局。

我的观点是,DeSci 热潮本质上是包装更好的 meme 币。它换了一种品牌,吸引那些对传统 meme 币感到厌恶的人。这些人其实仍然是追逐潮流的投机者。DeSci 的运作方式更像是捐款给非营利组织,但缺乏验证其公益性的机制。

Haseeb:

现在国会正在推进一项新的稳定币法案。在此之前,我们提到过 Kirsten Gillibrand 提出的 Genius Act,现在又有一个在众议院提出的法案,叫 Stable Act,由 French Hill 提出。

Robert:

这两个名字听起来就像「稳定」和「天才」的组合,有点像「稳定天才」,你不觉得吗?可能这就是它的灵感来源,就像是在引用特朗普的「稳定天才」言论。

Haseeb:

新法案叫 Stable Act。为了更清楚地对比 Genius Act 和 Stable Act,它们之间的主要区别在于:Genius Act 更加友好于行业发展。它允许银行和非银行机构发行稳定币,并且州监管机构也可以参与监管,而不仅仅是联邦机构。它还支持互操作性,并允许在某些情况下支付收益,整体上更鼓励稳定币的创新和增长。

相比之下,Stable Act 更为严格。它规定只有银行或获批的银行子公司才能发行稳定币,并且必须接受美联储的直接监管。此外,它对储备资产的类型限制更多,不允许支付收益,并对算法稳定币实施两年的禁令,虽然现有的稳定币会有过渡期。

Robert,你最近在华盛顿 DC 参与了一些关于稳定币立法的游说活动。你觉得这项法案的接受度如何?

Robert:

我刚好在周二和周三去了华盛顿 DC,和大约 15 位众议院成员会面。 显然,大家最关注的话题就是稳定币立法。

Robert:

我觉得双方都对制定有利于加密行业的立法表现出极大的兴趣,而且没有太多争议。稳定币立法是目前最紧迫的议题,因为双方都认识到需要为稳定币的运行建立法律框架。这项立法相对简单,所以它可能会成为第一部主要的加密立法。 虽然众议院和参议院之间还有一些分歧需要解决,但总体上我认为这些分歧不会成为障碍。稳定币立法之后可能会有更多关于市场结构的讨论,但目前的焦点还是在稳定币本身。

与此同时,也有许多关于稳定币立法通过后可能引发的市场变化的讨论。总体来看,业界普遍认为,这项立法将为未来的市场结构奠定基础。尽管这一目标可能尚需时日,但当前的讨论和关注点几乎全部集中在稳定币立法本身。

需要补充的是,我在与一些倾向支持加密货币的议员交流时,感受到他们对稳定币立法的高度认可。虽然这可能带有一定的视角偏差,但总体来看, 众议院和参议院之间的分歧预计能够顺利调和,立法的推进前景十分乐观。

Tarun:

我最早是在 2009 年听说「窄银行 (Narrow Bank)」这个概念。当时很多人都在讨论窄银行立法。虽然这让我显得有点老派,但那个时候大家都在探讨这种模式:你是否应该有一种限制严格的银行,它只能提供非常基础的收益类型。

Haseeb:

你能解释一下什么是窄银行吗?

Tarun:

窄银行的定义随着时间有所演变,但核心思想是让银行变得简单化。 特别是在金融危机之后,有人提出,银行是否应该受到更严格的监管,比如限制它们参与交易或其他复杂活动?或者是否可以创建一种只提供基础服务的银行,比如存款和贷款,而不涉及其他复杂业务?有趣的是,许多早期的金融科技应用,在某种程度上就像是「伪窄银行」。它们允许用户存款,但几乎没有收益产品。用户可能通过这些平台间接购买国债,或者像 Square 那样提供比特币服务,但这些平台本身并不参与复杂的投资活动,比如自营交易或债券组合投资。

从某种意义上说,许多关于稳定币的法案让我想起了窄银行的概念。稳定币本身没有收益,而其背后的银行执照使用方式让我觉得非常有趣。这种窄银行的想法从首次提出到现在已经快 20 年了,而如今通过区块链技术终于得以实现。我觉得历史在重演,只是节奏非常缓慢。毕竟,美国曾有长达十年的时间没有新银行成立,也没有新的银行执照发放。

Robert:

我的理解是,窄银行的核心在于将所有存款都存放在美联储的折扣窗口,保持 100% 的流动性。这样一来,银行无需投资分析师或贷款专员,所有存款都交给美联储赚取利率,然后扣除一定费用后支付给存款者。从某种意义上说,这基本上就是美联储的一个分支机构。

这种模式是一种全储备银行,具备 100% 的流动性,无需担心流动性风险。理论上,只需要十几名员工就可以管理一个规模庞大的银行体系。但人们反对窄银行的原因在于,它会与现有的商业银行竞争。商业银行通过贷款扩展货币供应,而窄银行只是将资金存放在美联储,这会减少抵押贷款等优质资产的流动性。

Haseeb:

我认为美联储拒绝窄银行的原因是,它削弱了美联储直接干预货币供应的能力。 虽然抵押贷款仍然可以由私人放贷者提供,但一旦市场完全转向私人放贷,美联储将失去对货币供应扩张的直接控制权。

Robert:

从另一个角度看,美联储可能反而获得了更多干预能力,因为隔夜利率的调整会影响所有市场主体。

Haseeb:

如果还存在储备比例的话,确实如此。储备比例是第二个杠杆,这是一个非常强大的杠杆,可以瞬间改变货币供应。提高利率或降低利率显然是有零下限的,虽然,技术上你可以突破,但美国不会进入负利率。但这只是一个更慢的机制,进入市场,现在作为银行,你可以利用储备中的一切去进行投资,这种变化会更快。

Robert:

这让我想起了 Genius Act。Tarun 说稳定币像窄银行,但我觉得它们并不完全相同。

Haseeb:

我认为他在说的是 Stable Act,特别是因为它不允许收益。为什么在 Stable Act 中不允许收益?大概是因为他们不想让它与商业银行竞争。

Robert:

Tarun 的意思可能是,这种限制让稳定币更像窄银行。但窄银行的核心是,它允许支付完全流动的利息。

Haseeb:

所以,如果收益不被禁止,你可以用稳定币创建一个窄银行。所以在 Stable Act 下,你无法真正创建一个与商业银行竞争的窄银行。但在 Genius Act 下,你基本上可以有一个稳定币,只持有国债,并返还所有的国债收益减去 20 个基点或其他收益,这最终会成为一个非常简单的商业模式。

你可以说这就是 Tether 的模式,显然他们不支付收益,但如果他们支付,那将是一个令人难以置信的商业模式。它的劳动效率非常高,他们有大约 90 名员工,管理着超过 1000 亿美元的资产。所以这是一项相当不错的业务。

Haseeb:

我觉得这个观点很有道理。稳定币或许是以更容易接受的方式重新引入窄银行概念,同时还能带来地缘政治优势。相比之下,窄银行只会对商业银行造成冲击,却无法对美元国际化带来任何帮助。稳定币的优势在于,即使它与商业银行竞争,它也能通过国际化扩大美元的整体市场规模。而窄银行无法做到这一点,因为它们在商业银行和窄银行之间是零和博弈。

从政策角度看,这就是为什么稳定币可能更受青睐的原因。但我也同意你的观点,Tarun,当中央银行家或银行高管审视这个问题时,他们可能会倾向于让银行执照持有者垄断稳定币的发行。这其实是「监管捕获」的一种体现,即通过限制市场参与者来保护既有利益。

Robert:

你对最终法案的看法是什么?你认为它会更像 Genius Act 还是更像 Stable Act,限制更少还是更严格?

Robert:

我认为在除收益方面之外,它将会更不严格。我认为目前的商业银行部门不希望看到稳定币上有收益。

Haseeb:

这让我想到银行业的一些奇怪现象。比如,我的 Chase 银行账户,为什么我的现金不能自动转入货币市场账户赚取收益,而必须依赖我主动去操作?如果银行能自动完成这些操作就好了。但事实上,很多人不会主动操作,导致现金闲置在那里。这种现象其实很普遍,虽然用户可以通过一个按钮将资金转入货币市场账户,但很多人就是不去点。因此,券商通过这种懒惰赚了不少钱。

Robert:

券商的主要收入来源之一就是利息差。

Tom:

我听说过 FTC 曾对花旗银行进行调查,因为他们推出了两种几乎相同的储蓄产品,但其中一种的利率较低。这说明银行通过信息不对称获利,而稳定币在某些方面规避了这种问题。

Robert:

你无法轻易降低新客户的利率,但你可以推出第二种产品,而所有旧客户仍然保持在没有上升的利率上。

Haseeb:

但讽刺的是,如果你将这视为现金账户,稳定币,即使你没有获得收益,比如说在 Tether 或 USDC 上没有获得收益,单纯在市场上借贷也能给你带来相当高的收益。

Tom:

目前市场借贷的收益率在 5% 到 6% 之间。窄银行的优势在于用户可以自由选择自己的风险配置,而不是由银行替你做决定。比如,你可以选择投向私人信贷或代币化的国债,而不是被银行捆绑在一起。如果用户愿意,他们可以自己去操作。

Haseeb:

这确实很合理。如果稳定币真的从银行系统中抽走了存款,我猜这可能是因为它能让用户的现金无论多懒惰都能产生收益。